点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

11月17日是国际肺癌日,目前,肺癌已经超过“癌中之王”肝癌位居首位。肺癌发病率稳定于高位,新增患者数量位恶性肿瘤首位,是中国市场容量最大的肿瘤领域。

据世界卫生组织国际癌症研究机构(IARC)发布的2020全球癌症负担数据显示,2020年中国新发肺癌病例82万例,死亡病例71万例。国家癌症中心发布的《2019全国癌症报告》统计数据显示,2015年中国新发肺癌病例约为78.7万例,占恶性肿瘤发病数的20%,肺癌的发病率与死亡率均位于恶性肿瘤的第1位。

一方面,肺癌发病人数持续上升,患者对生存质量要求不断提高,更优治疗方案的需求度快速提升;另一方面,近些年精准放疗不断发展,作为治疗肿瘤的手段之一,放疗在联合治疗中已经越来越不可或缺。

那么,肺癌的治疗过程是怎样的呢?前沿的放疗技术给患者怎样的治疗体验?

一、肺癌放疗到底照射哪里?

放疗是通过精准定位,由设备发射射线,杀死肿瘤细胞。但是射线在杀死肿瘤细胞的同时也会伤及到周围的正常组织细胞,尤其在治疗肺癌时。我们的肺是呼吸器官,呼吸行为必然伴随肺形态的周期性改变。下面这组图可以清楚的告诉我们,放疗过程中照射范围有哪些不同:

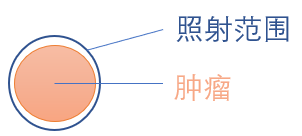

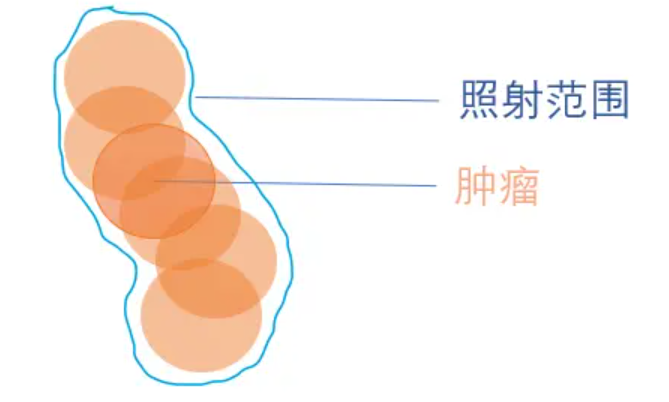

图1:理想状态下,对肿瘤的放疗

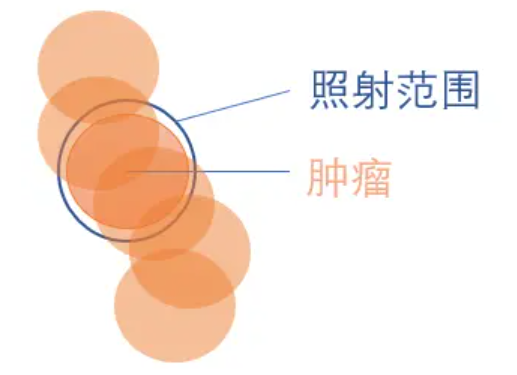

图2:由于肺部持续呼吸,运动中的肿瘤如果按照理想状态放疗,会出现图中情况

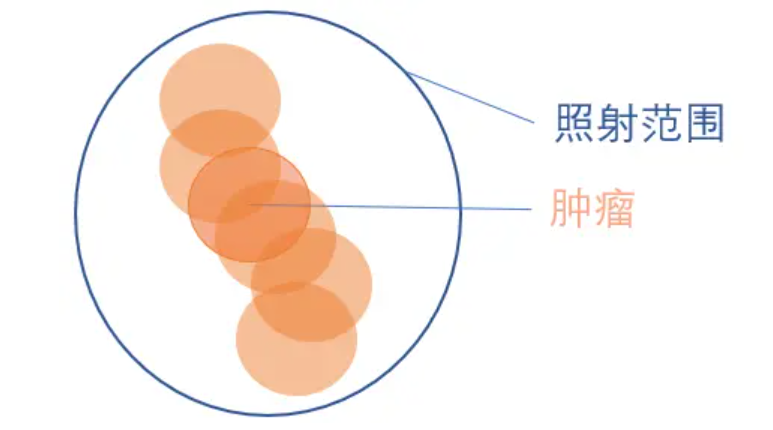

图3:为防止图2情况导致的肿瘤受照量严重不足,传统做法会采取扩大照射范围的方式,给与足够大的照射范围,让肿瘤无论怎么运动都逃不出照射区域。

但这样会带来几个问题:

第一,照射范围远远大于肿瘤本身的体积,对正常组织的伤害增大;

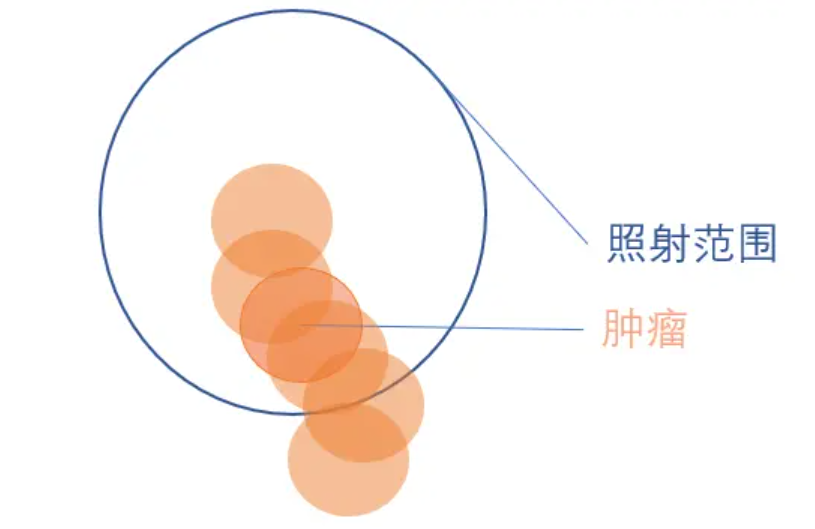

第二,照射范围扩多大取决于预估,很难准确判定,有时甚至会出现图4这样的情况,既增加了正常组织的损伤,又依然有肿瘤运动脱离靶区的可能。

图4呼吸门控的精准治疗

为提高肿瘤照射的效率,既缩小照射范围减少损伤,又不让靶区脱离照射范围,可以采取以下三种方案:

方案一:正确扩大肿瘤照射范围——4D扫描技术

通过4D扫描技术,直观的看到在呼吸周期中肿瘤的运动模式,以此为依据改变照射范围。

图5:使用4D扫描技术

方案二:合理固定肿瘤位置——深呼吸屏气技术(DIBH)

通过让患者在呼吸的某个阶段进行屏气,肿瘤不动时进行照射,正常呼吸时中止照射,直到患者能够再次屏气时再继续照射。

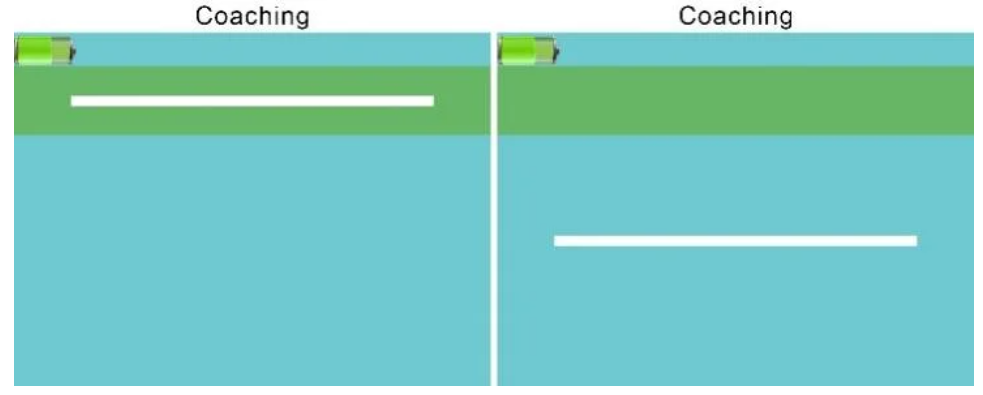

图5(左):使用DIBH技术的患者在进入屏气阶段时,当白色条形物在绿色框中,设备开始进行照射。

图6(右):当DIBH患者脱离屏气阶段时,白色条形物不在绿色框中,射线停止。

方案三:方案1与方案2的结合——自主呼吸门控技术

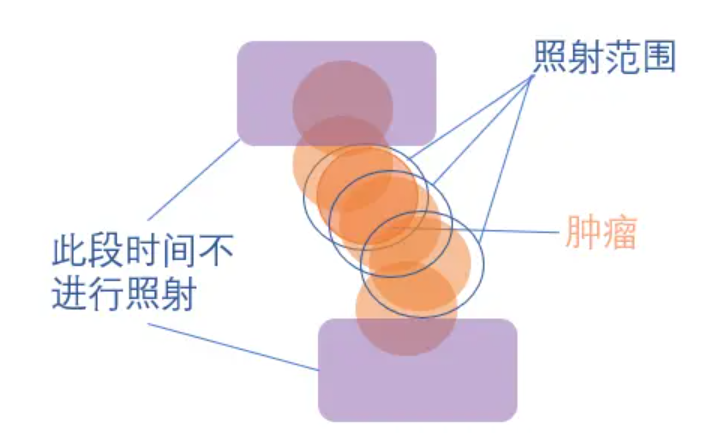

针对呼吸功能受限无法屏气,但又想要使用门控技术的患者来说,可利用4D扫描选择肿瘤运动最小的3-4个时相进行靶区勾画,利用门控技术检测呼吸,当呼吸进入相应的时相时进行照射,其余时间不照射,患者可以不屏气,自由规律的进行呼吸。

图7:使用自主呼吸门控技术

二、ICON肿瘤中心:更好的治疗体验源于严格的质控

严格的质控在治疗中非常重要。重庆三博医院ICON肿瘤中心的高级物理师周琰解释道:“严格的质控是指对设备进行调教和验证,保证设备持续的精准度和放疗计划的精准实施。就比如我们有一块劳力士,但是没有进行时间校准,那么无论手表多么高端,时间依然不准确。而放疗中的质控就相当于‘时间校准’的步骤。”

ICON肿瘤中心引进了澳大利亚质控体系,在将相应技术投入临床使用之前,会针对其特性进行一系列复杂测试,只有通过了相应测试,由澳洲医学物理学家审核测量结果后发放临床应用许可,方能投入临床应用。目前,ICON集团已经在辽宁凤城、山西绛县、青岛崂山,河南三门峡和重庆,为当地医疗机构提供技术服务,通过严格质控为患者提供放疗服务。

那么,ICON肿瘤中心是如何进行质控的呢?以4D扫描技术确定肿瘤照射范围为例:

第一:模拟呼吸运动。ICON肿瘤中心通过呼吸运动模体,准确的模拟出患者呼吸运动的幅度和周期,检测扫描得到的结果是否吻合实际运动情况,是否能够真实反映每个呼吸相位中运动靶区的密度。

第二:应用检测软件系统。监测是否能够正确的反应呼吸的幅度和周期。

第三:检测扫描图像质量。检测4DCT扫描图像质量相对于3D扫描是否会变差。

第四:进行中断检测。需要多次中断机器所有结构的运动过程和射线照射的过程,从而确认这些中断对最终病人接受到的剂量预期没有影响。

当四项检测都达标,才算完成相关测试工作。此项技术才能顺利开展。

人类与肺癌抗争的路很长,走得也很艰难,我们力图通过辅助治疗或将在有限的时间里,让患者得到更多延长生命的机会。而在肺癌患者放疗的背后,不仅依赖于前沿的技术和设备,更重要的是放疗过程中严格的质控。高级物理师周琰表示:作为物理师,希望每一位患者在最困难的时期都能得到合适的治疗。提高生存质量,积极面对生活,是我们医务工作者最大的欣慰。