点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

10月23日,在北京亦庄举办的北京清华医学人工智能论坛上,英国皇家工程院院士、上海交大医疗机器人研究院创始人、首席科学家杨广中表示,随着疾病筛查技术发展,病灶发现得越来越早、体积越来越小,这就要求手术的创伤也必须同步大幅降低,而超显微外科手术,正是满足这一需求的重要方向。

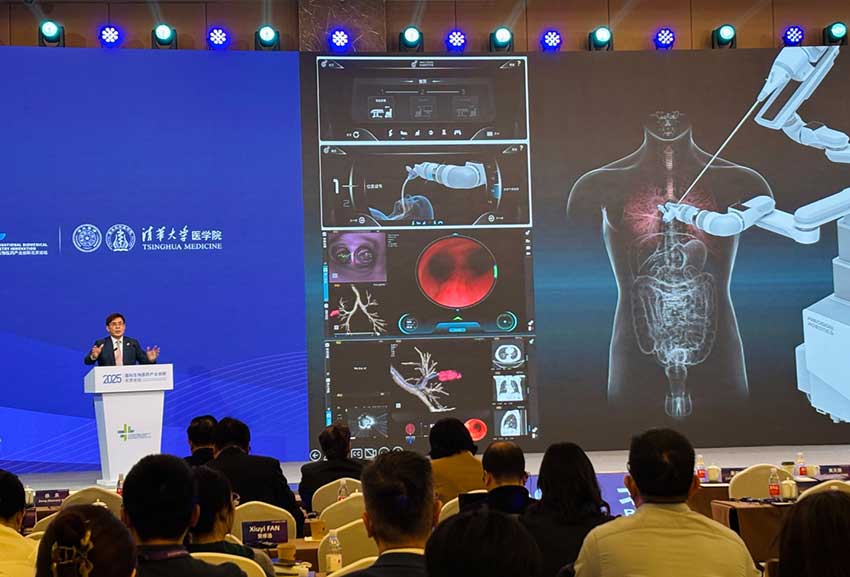

北京清华医学人工智能论坛现场(光明网记者战钊/摄)

以胃癌为例,如果能在0期、1期发现并干预,患者术后五年生存率能达到90%以上;可如果到了3期、4期才确诊,即便手术操作再精准,治疗效果也会大打折扣。

杨广中表示,“早期干预”不仅能提升治疗效果,还能帮助我们更深入地研究疾病特征。未来,将医疗机器人技术与早期诊疗数据结合、与微创介入技术结合,必将彻底改变医疗行业的发展格局。

论坛上,杨广中对医疗机器人的发展历程做了科普。过去三年间,该技术已完成了四代迭代。

第一代医疗机器人,本质是将工业机器人改造后应用于医疗场景,核心思路和我们操作加工机床的逻辑一致。它更像是“机械照搬”的尝试,最终并未成功。

到了第二代,以达芬奇手术系统为代表,研发重心完全转向“解决未被满足的临床需求”。当时微创手术面临诸多痛点:既要控制医疗成本,又要保障手术安全,同时还需满足肿瘤精准切除、喉镜通路优化以及器械灭菌等核心需求。第二代机器人精准回应了这些诉求,取得了巨大成功。如今,在美国,超过70%的根治性前列腺切除术已通过机器人完成。这一代机器人也开启了“专科化”发展,因为不同科室的手术流程和操作要求差异极大,不可能依靠一台“通用机器人”完成所有手术任务。

第三代机器人,实现了专科场景的深度适配。以脊柱手术机器人为例,它要解决的核心问题是:脊柱手术中患者体位可能随时变动,如何实时捕捉患者的动态位移、建立稳定的术中参考坐标系。此外,第三代机器人还探索出了更微创的手术路径,单孔、多孔等多样化操作方式开始应用。

当前的第四代机器人,核心突破是“注入智能”。它能将术中实时数据(涵盖视觉、触觉等六维感知信息)接入手术室,通过这些数据辅助医生精准判断手术操作,既提升了手术安全性,也能显著改善患者的治疗预后。

谈及医疗机器人下一步发展方向,杨广中指出,过去25年,我们对手术机器人的研发,基本遵循“模仿人类”的思路:搭建类似人体的骨架、机械臂、机械腿,构建完整的硬件结构。接下来,核心任务将转向“提升自主化能力”。手术机器人的自主化等级,可参考自动驾驶的六级分级体系(L1至L6级),目前行业整体处于较低等级,大部分机器人仍停留在“复刻已有手术操作”的阶段,未来需要逐步向L1、L2、L3级进阶。

北京清华医学人工智能论坛是2025国际生物医药产业创新北京论坛的组成部分。本届论坛以“创新无国界,健康共未来”为主题,为北京加快建设国际科技创新中心、构建具有全球竞争力的生物医药产业集群注入强劲动能。(记者 战钊)