点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

眼库办公室的柜子里装满了整整齐齐的捐献者档案资料。企业供图

数据显示,自2016年起,连续七年,我国年度遗体器官捐献和器官移植数量均位居世界第二,亚洲第一。那些无法用现有医疗手段救治的病人,最终以另一种方式让生命得到了延续。一边是生命逝去,一边是重见光明,眼角膜捐献协调员是这场光明接力的“摆渡人”。

“放下自己的专业做了眼角膜捐献协调员,会后悔吗?”面对这样的提问,明维表示,从未后悔过。正因为自己是一名医护人员,才能更专业地与各方沟通;也正因为经历了这样的工作角色转变,才让自己更加深刻地理解“让生命延续”的真正意义。

42岁的明维原本是爱尔眼科医院的一名护士长,13年前,她离开护理岗位成为武汉市红十字爱尔眼库一名专职的眼角膜捐献协调员,也是武汉首个专职角膜捐献协调员,13年来,她经手办理捐献角膜的志愿者已超过900人,帮助近2000位角膜盲症患者重见光明。

为角膜续航,让大爱传递

“明主任,我丈夫已经走了,他生前就说自己视力好,要捐献角膜。”不久前,明维接到捐献者家属的电话后,马上联系眼库值班医生,带上专业设备一同赶往捐献者所在殡仪馆。

在武昌殡仪馆的遗体冷藏间内,明维和医生为角膜捐献志愿者陈鹏举行了遗体告别仪式,他们走到遗体前,对着捐献者深深地三鞠躬。简短庄严的告别仪式结束,明维走到一边开始回答家属的疑问。再三跟家属确认捐献意愿并得到肯定答复后,明维一边安慰家属,一边和家属办理捐献签字手续。然后协助医生开始采集眼角膜。

陈鹏是武汉人,大学毕业后在一家科技公司从事研发工作。学习勤奋、工作上进的他,工作之余还通过了司法考试。平素身体健康的他爱好运动,常常参加各种马拉松比赛。这样一个乐观积极的人,却因突发心梗在医院抢救一周后无效而离世。生前视力很好的陈鹏曾经跟家人提起过希望离世后能捐出自己的眼角膜,帮助有需要的人。

为帮丈夫完成遗愿,陈鹏的妻子辗转联系上武汉市红十字爱尔眼库,电话打到了明维这里。

取角膜手术完成后,临走前,明维将一座镌刻着“留取光明在人间”的荣誉奖杯颁发给陈鹏的家属,向他们表达感激和敬意。随后,她拎着装有角膜的保温箱飞速往武汉红十字会爱尔眼库赶。

“陈鹏去世时才46岁,但他最后时刻还在想着奉献自己。”当日,明维脸上透着显而易见的疲惫,原来她已经连续工作了24小时,“我们无法预知捐献的角膜何时会到,只能努力跟时间赛跑。”

即便如此,明维仍然顾不上休息。回到眼库后她得先把捐献者的血样做传染病初筛,排除传染性疾病,穿戴好无菌手术衣和无菌手套,进入眼库实验室,通过裂隙灯和角膜内皮显微镜对角膜进行质量评估:“角膜非常透明,内皮细胞的数量和形态也很好。”

明维表示,处理好的角膜会被放入4℃的恒温冰箱进行保存,此后,这两片珍贵的角膜会在最短时间内匹配给适合的患者,帮助他们重见光明。

365天手机不关机,与时间赛跑从未停下

成为角膜捐献协调员以来,她的手机从来没有关机、停机的时候,也没有下班休假的概念。一年365天,24小时随时待命,电话响起,她就要争分夺秒赶往医院,去传递爱和希望。她见证着无数人生命的最后一刻,却也在同时迎来另一种意义上的“新生”。

“人去世的时间无法控制,只要我的电话一响,家人就知道我必须出门了。”今年除夕夜,明维正和父母、丈夫、孩子一起围坐在电视前看春晚,一个电话铃声突然响起,明维赶忙走到阳台接听,电话那头传来一个低沉的声音:“我父亲刚走了,他生前签订了角膜捐献协议,你们快点来吧,取完角膜我们家还要办后事。”

对于角膜捐献协调员来说,每一分每一秒都很关键。作为协调员,她在这场跟时间的赛跑中不能缺席,必须争分夺秒!接到电话后,明维一边跟家里人打招呼,一边急忙往门外走,懂事的女儿当即给妈妈递上一条围巾。

“角膜捐献,常常要与时间的赛跑,所以我一直在路上。过年7天假,我3天都是晚上或大半夜被叫去医院,家里人跟我在一起就怕我手机铃声响。”谈及此处,明维脸上显示出对家人的一丝愧疚,“但是我不去,这片角膜可能就会被浪费,角膜捐献志愿者的遗愿也可能无法完成。”

因为要抢角膜摘取的最佳时间,相比深夜接到捐献电话,明维更怕的是在上下班高峰期接到捐献电话,因为取角膜要与时间赛跑,夏天超过6小时对角膜质量影响非常大。

从事角膜捐献协调工作13年以来,明维跑遍了湖北省大大小小的地方。有一年冬天到孝昌去取角膜,由于下雪,进村的路结冰打滑,车差点翻到田埂上……虽然最后还是顺利取回了角膜,但家人后怕不已,都劝说她不要再继续做这个工作了。明维却不这么看,既然选择了就不后悔,“这个职业是给人带去光明和希望的,我自然需要乐观对待。”

“我的手机24小时开机,随时准备着。”明维说,意外发生的不定时性、供体心脏停搏后获取角膜的时效性,决定了协调员必须24小时待命。

渡人自渡,勇逐生命之光

角膜捐献协调员的工作,一面是复明的希望,一面是生命的消逝,介乎期间,十分挑战心理素质。

“作为一名角膜捐献协调员,首先要确定捐献者的基本信息,与捐献者家属联系进一步确认捐献意愿,针对可能发生的潜在困难做好准备和应对措施,接下来就是准备所有物品和资料,合理规划出行的路线和方式,争取用最快的时间到达捐献者处,完成捐献相关材料的签署及角膜摘取工作。”

这套工作流程,明维早已烂熟于心。但工作的背后,依然充满着各种不确定性,有到达现场后捐献者家属意见不统一导致临时反对捐献的,也有赶到现场才发现角膜不适合捐献的。

在一次采集过程中,明维和医生抵达现场,当家属知道取角膜要摘除眼球后,情绪非常激动,当场撕毁了遗体捐赠协议书。明维看着伤心欲绝的家属,上前安慰道:“只要你们有一个人不同意,我们就不捐,一切尊重家属的想法。”随后又耐心解释,“其实不是所有的取角膜都要取眼球,每个个体情况不同,这要根据医生在现场看到的环境而定。”

明维告诉家属,即便摘除眼球也会给捐献者安装义眼,在外观上保证捐献者的仪容不会改变。听到明维的耐心解释,家属们最终改变主意,同意捐献。

“拒绝,犹豫,甚至白眼,在协调过程中,往往会遇到情绪激动的家属,这实在是太常见了。换个角度想,如果是自己面对突如其来的打击,可能也接受不了。”明维说,与捐献志愿者的家属沟通是协调员的重要日常工作。

直面生死,穿梭于黑暗与光明、绝望与希望之间,逐渐让明维反思自己的人生态度:看到患者离去,看到那些悲痛的家属,心里真的会非常难受。

协调员的工作是渡人自渡,既然死亡不可避免,不如把握当下。

在明维心中,这份工作意义非凡,只是需要不断排解情绪。

休整之后,又如往常一样,无论何时何地,哪怕凌晨深夜,为了不错失任何一个为患者争取光明希望的机会,风尘仆仆,即刻奔赴。

生死“摆渡”,在武汉角膜捐献志愿者越来越多

令人欣喜的是,最近,陈鹏的一片眼角膜将在当日帮助一位圆锥角膜患者重见光明。而在此前4天,他的另一片眼角膜已经帮助一位病毒性角膜溃疡患者重见光明。

得知消息后,陈鹏的妻子倍感欣慰,“能够帮助到有需要的人真好,也希望他能以另外一种方式继续活着,给我们留下点念想。”

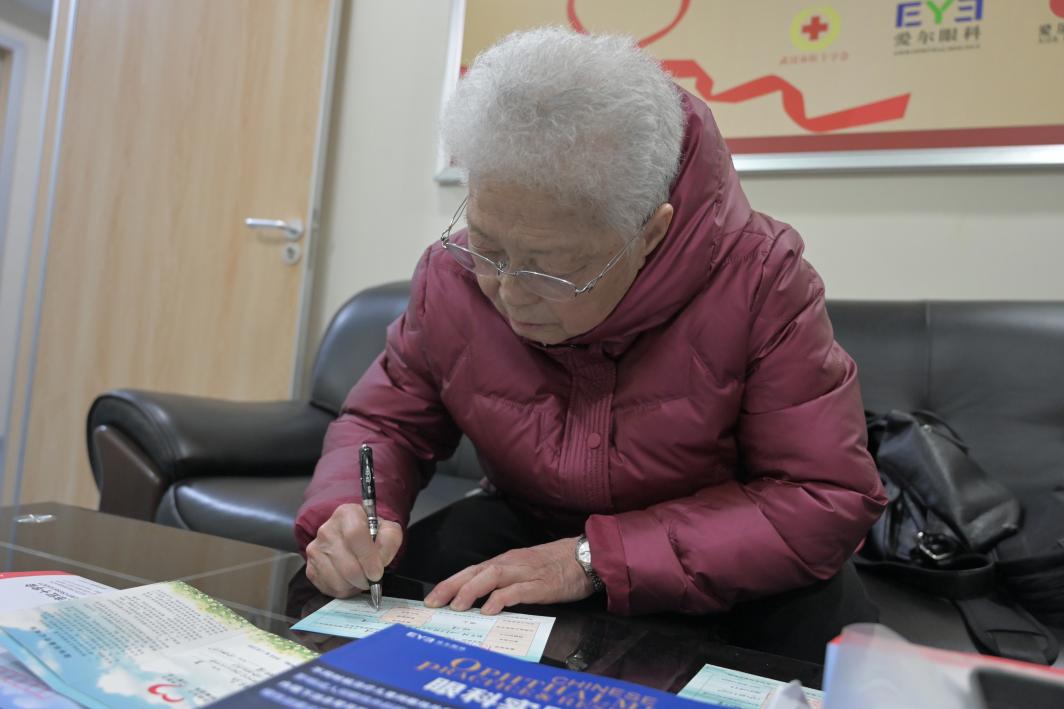

在不到15平方米的眼库办公室里,放了一整排档案柜。明维指着柜子告诉大家:“这里面都是我这些年经手的捐献者档案,10人一册,我都按年份存档。”

她随手抽出一份档案,打开扫了一眼便介绍道:“你看这位捐献者,是个老人,他生前就找到眼库来说要做遗体捐献志愿者,并在我们这边登记了。他去世后,是他老伴联系的我们。这位老人的眼角膜帮助了两位眼盲症患者。”对于自己整理的档案,明维了如指掌。

“捐献者不仅有老年人,也有中青年人,甚至是小朋友,去采集他们的角膜时,心里特别疼。”在协调见证的工作中,明维深感世间百态,也由此更希望能救治更多的人,让捐献者的生命以另一种方式延续。

见证母亲重获光明的经历后,前不久,黄奶奶的女儿也在武汉市红十字爱尔眼库完成了眼角膜捐献志愿者登记。

在这十余年的工作中,明维有个深切感悟,那就是愿意捐献的人逐年增加,而且还有不少志愿者团体帮助他们宣传角膜捐献,“上周刚刚有个阿姨找上门来签捐献协议,她说她妈妈通过角膜移植重见光明,自己也要做一名角膜捐献志愿者,做这样的好事很酷,没什么可担心的。”

“中国有近500万角膜盲症患者,其中绝大多数可以通过角膜移植重见光明,但每年实施角膜移植手术仅不超过1万台,主要原因在于角膜供体匮乏。”武汉爱尔眼科汉口医院院长曾庆延教授介绍现阶段我国角膜移植现状时指出,我国每年角膜捐献量仅5000多片,而有几百万人等着角膜做移植手术。

谈及未来,明维说,希望自己能为更多的人送去温暖和光明,更希望越来越多的人能加入到角膜捐献的事业中,帮助更多的角膜盲症患者重见光明。

“摆渡”在生死之间,是“明维们”的职业选择,更是“明维们”发自内心的骄傲。(茜颖)

志愿者在武汉市红十字爱尔眼库完成了眼角膜捐献登记。企业供图

回到眼库,角膜捐献协调员明维对角膜进行质量评估。企业供图